*** Index * Bibliography/Credits * Next Chapter > ***

"Himmel und Erde stimmten nie gl�cklicher zusammen, um Menschen eine Wohnstatt zu schaffen."

John Smith, Gr�nder der Kolonie Virginia, 1607

Im siebzehnten und zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts ergoss sich eine Flut von Auswanderern ein Jahrhundert lang von Europa nach Amerika. Es war eine der grossen V�lkerwanderungen der Geschichte; sie war von gewaltigen, verschiedenartigen Kr�ften getrieben und rief eine Nation ins Leben, wo zuvor Wildnis gewesen war. Aus ihrem Wesen sollten sich Charakter und Schicksal eines noch unerforschten Kontinents formen.

Die Vereinigten Staaten von Amerika verdanken zwei Grundkr�ften ihre gegenw�rtige Gestalt: den Einwanderern aus Europa, ihrer Ideenwelt, ihren Gebr�uchen und ihrem Volkscharakter - und den Bedingungen der Neuen Welt, unter deren Einfluss das europ�ische Kulturerbe sich wandelte. So war es eine innere Notwendigkeit, dass das koloniale Amerika zun�chst europ�isches Wesen widerspiegelte. Gruppen von Engl�ndern, Franzosen, Deutschen, Schotten, Iren, Holl�ndern, Schweden und manchen andern Nationalit�ten folgten einander �ber den Ozean und versuchten, ihre Gewohnheiten und Traditionen in die Neue Welt zu verpflanzen. Aber die Macht der geographischen Verh�ltnisse in Amerika, der wechselseitige Einfluss der verschiedenen Volksgruppen, die Schwierigkeit allein, in der rauheren Neuen Welt die Lebensformen der Alten beizubehalten, erzwangen bedeutende Ver�nderungen. Sie vollzogen sich allm�hlich und zun�chst kaum bemerkbar. Am Ende jedoch stand eine neue Gesellschaftsordnung, in mancher Weise europ�isch beeinflusst, doch entschieden und charakteristisch anders: Amerika.

Als die ersten Auswandererschiffe Kurs nach dem Gebiet der Vereinigten Staaten nahmen, waren bereits gute hundert Jahre �ber den ersten Entdeckungsreisen nach Nordamerika im f�nfzehnten und sechzehnten Jahrhundert vergangen. (Die Spanier allein hatten die Zeit genutzt und in Mexiko, auf den Westindischen Inseln und in S�damerika bl�hende Kolonien gegr�ndet.) Die Einwanderer nach dem Norden kamen in kleinen, erb�rmlich �berf�llten Schiffen. Die Reise konnte sechs Wochen, ja sogar ein Vierteljahr dauern; die Kost war mager, viele Schiffe gingen in St�rmen unter, mancher Passagier erkrankte unterwegs und starb, selten nur �berstanden kleine Kinder die �berfahrt. Unwetter trieb die Schiffe bisweilen weit vom Kurs ab, Windstille dagegen konnte oft zu endlosen Verz�gerungen f�hren.

Wenn dann die amerikanische K�ste in Sicht kam, empfanden die ver�ngstigten Passagiere unsagbare Erleichterung. �Die Luft, zw�lf Seemeilen vor dem Lande", schw�rmte ein Chronist, �duftete s�ss wie ein frisch erbl�hter Garten." Tats�chlich sahen die Ank�mmlinge jedoch nur dichten Wald, Urwald, zweitausend Kilometer weit von Maine im Norden bis nach Georgia im S�den, B�ume der allerverschiedensten Sorten, eine wahre Schatzkammer. Hier gab es Brenn- und Bauholz in F�lle, Rohstoff f�r den Haus- und Schiffsbau, f�r M�beltischlerei und Schiffseinrichtungen, f�r Pottasche und Farben.

�Himmel und Erde", schrieb John Smith, einer der Gr�nder Virginias, zum Lob dieser Kolonie, �stimmten nie gl�cklicher zusammen, um Menschen eine Wohnstatt zu schaffen", und William Penn, der Gr�nder Pennsylvanias, lobte die �linde und klare Luft und den heiteren Himmel" seiner Kolonie. Die Nahrung im Lande stand dem guten Klima nicht nach. Das Meer lieferte Austern und Krabben, Dorsche und Hummern in H�lle und F�lle, in den W�ldern konnte man Truth�hne (�fett und von unglaublichem Gewicht"), Wachteln, Eichh�rnchen, Fasanen, Elche, Wildg�nse und so viel Rotwild jagen, dass man manchenorts �das Wildbret als ein erm�dend' Gericht erachtete." Fr�chte, N�sse und Beeren wuchsen �berall wild, und man entdeckte, dass sich wichtige Nahrungsmittel wie Erbsen und Bohnen, Mais, auch K�rbisse, ohne Schwierigkeiten ziehen liessen. Die Siedler sahen bald, dass das Getreide herrlich wuchs und dass die eingef�hrten Obstb�ume reiche Ernten gaben; Schaf, Ziege, Schwein und Rind waren fruchtbar in dem neuen Lande.

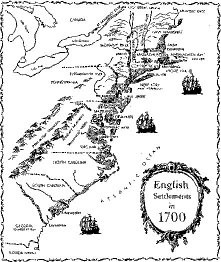

So hatte die Natur den neuen Erdteil mit guten Gaben �bersch�ttet; da aber die Siedler eine Reihe wichtiger Gebrauchsgegenst�nde noch nicht selbst herstellen konnten, blieb der Handel mit Europa lebenswichtig. Daf�r waren die unz�hligen Buchten und nat�rlichen H�fen, die sich der K�ste entlang fanden, wie geschaffen; nur Nord-Carolina und das s�dliche New Jersey besassen keine H�fen f�r den �berseeverkehr. Eine Reihe gewaltiger Str�me - der Kennebec in Maine, der Connecticut, der Hudson im heutigen Staate New York, der Susquehanna in Pennsylvania, der Potomac in Virginia, um nur einige zu nennen - verbanden die K�stenebene mit den H�fen und dar�ber hinaus mit Europa. In Tat und Wahrheit jedoch konnte nur einer der vielen grossen nordamerikanischen Str�me, der Sankt-Lorenz-Strom im franz�sischen Kanada, als Wasserweg zur Erschliessung der Tiefe des Kontinents dienstbar gemacht werden. Das gewaltige Gebirgsmassiv der Appalachen erwies sich als weiteres Hindernis f�r diese Erschliessung, sodass die Wanderungsbewegung f�r lange Zeit auf die K�stenebenen beschr�nkt blieb. Nur Trapper und H�ndler mit leichtem Tross konnten tiefer in das Landesinnere vordringen; die Niederlassungen der Kolonisten blieben ein Jahrhundert hindurch auf die N�he der Ostk�ste, die bald dichter bev�lkert war, beschr�nkt.

|

| In New York's fertile Hudson River Valey, soil and climate favored diversified agriculture. On farms such as this one, grain crops, especially wheat, were abundant, and flour was one of the colony's important exports. |

Die Ausbreitung der Bev�lkerung folgte im allgemeinen den geographischen Leitlinien von K�ste und Fl�ssen; S�den und Norden waren bald von einem Netz von Verkehrsadern durchzogen. Die Kolonien waren voneinander unabh�ngig und besassen je eigene �Fenster nach der See". Ihre unabh�ngige Entwicklung und die grossen Entfernungen machen es erkl�rlich, dass zun�chst keine einheitliche, zentrale Regierungsgewalt aufkommen konnte. Dies wurde dadurch ausgeglichen, dass jede Kolonie zu einem vollst�ndig unabh�ngigen Gemeinwesen heranwuchs und sich ein starkes Bewusstsein von Eigenart und Unabh�ngigkeit ergab, jener Zug zum Individualismus, der sich in der sp�teren Geschichte der Vereinigten Staaten im Begriff �states rights" (Reservatrechte der L�nder gegen�ber der Bundesregierung) erhalten hat. Bei allem Individualismus aber mussten die Siedler die Probleme von Industrie und Handel, von Schiffahrt und W�hrung gemeinsam l�sen, denn diese Probleme waren nicht an L�ndergrenzen gebunden. Eine bundesstaatliche Organisation bereitete sich vor; sie sollte die sp�tere Staatsform der von England befreiten Kolonien werden.

Die Kolonisation des 17. Jahrhunderts hat betr�chtliche finanzielle Aufwendungen n�tig gemacht; sie war sorgf�ltig geplant, die Pl�ne wurden vorsichtig in die Tat umgesetzt. Aber die Ansiedlung blieb doch ein grosses Wagnis. Die Siedler mussten f�nftausend Kilometer weit �ber das Meer bef�rdert werden, sie brauchten Haushaltsgut und Kleidung, Saatgut und Werkzeuge, Bauger�te, Vieh, Waffen und Munition. Da die englische Regierung, im Gegensatz zu anderen L�ndern und anderen Epochen, die Auswanderung nicht unmittelbar unterst�tzte, mussten Gruppen von Privatleuten oder sogar Einzelpersonen die Initiative ergreifen. Die Kolonien Virginia und Massachusetts wurden von k�niglich privilegierten Handelskompanien gegr�ndet, die privates Kapital f�r Reise, Ausstattung und Verpflegung der Kolonisten verwenden mussten. In der Kolonie New Haven - sp�ter zu Connecticut geh�rig - hatten die wohlhabenden Auswanderer selbst f�r �berfahrt und Ausstattungskosten ihrer Familien und ihres Gesindes aufzukommen. Eine Reihe von Siedlungen - New Hampshire, Maine, Maryland, Nord-Carolina, S�d-Carolina, New Jersey und Pennsylvania - waren urspr�nglich Mitgliedern des englischen Land- oder Hochadels �bertragen worden, die der K�nig mit den Gebieten der neuen Welt ganz so belieh, als ob es feudale Lehen im Mutterland gewesen w�ren. Auch sie finanzierten die Ansiedlung ihrer P�chter und Bediensteten aus eigener Tasche. Karl I. zum Beispiel �bertrug Cecil Calvert (Lord Baltimore) das �ber 2,83 Millionen Hektar grosse Gebiet, aus dem sp�ter der Staat Maryland hervorgehen sollte. Nord- und S�d-Carolina und Pennsylvania verdanken Lehen Karls II. ihre Entstehung. Nach dem Buchstaben des Gesetzes galten Grundherren und privilegierte Gesellschaften als P�chter des K�nigs, in Tat und Wahrheit aber entrichteten sie nur symbolischen Landzins. Lord Baltimore zum Beispiel schickte dem K�nig jedes Jahr die Spitzen von zwei Indianerpfeilen; William Penns Jahrestribut bestand in zwei Biberfellen.

Verschiedene Kolonien entstanden als Zweiggr�ndungen �lterer Siedlungen. Rhode Island und Connecticut zum Beispiel wurden durch Siedler aus Massachusetts, der Mutterkolonie ganz Neu-Englands, gegr�ndet, Georgia von James Edward Oglethorpe und einigen andern menschenfreundlichen Engl�ndern �berwiegend aus humanit�ren Beweggr�nden ins Leben gerufen. Sie wollten englische Schuldgefangene aus der Haft befreien und zur Ansiedlung nach Amerika schicken und hofften wohl auch, dass die so entstehende Kolonie ein Bollwerk gegen die Spanier im S�den bilden w�rde. Die Kolonie Neu-Niederland endlich wurde 1624 von Holl�ndern gegr�ndet; sie ging vierzig Jahre sp�ter in britische H�nde �ber und erhielt den Namen New York.

Eine Reihe von Gr�nden hatte die Auswanderer jener Epoche bewogen, ihre europ�ische Heimat zu verlassen. Vor allem wollten sie ihre wirtschaftliche Lage verbessern. Sehnsucht nach Religionsfreiheit, Flucht vor politischem Druck oder reine Abenteuerlust gesellten sich oft als bedeutsame Motive hinzu.

Zwischen 1620 und 1635 hatte England mit ungew�hnlichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu k�mpfen. Zahllose Menschen konnten keine Arbeit finden, selbst die geschicktesten Handwerker ern�hrten sich nur mit M�he und Not; Missernten vertieften das allgemeine Elend. Die Schafz�chter begannen, den Bauern den Boden wegzunehmen, denn Englands Wollfabriken hatten neue Absatzm�rkte gefunden, und die Weber brauchten Wolle. Ungef�hr in die gleiche Periode f�llt die Reformbewegung der Puritaner. Ihr Werk, aus den religi�sen Wirren des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts herausgewachsen, hatte das Ziel, die Staatskirche st�rker im protestantischen Sinne zu reorganisieren und insbesondere die Verantwortlichkeit der Kirche auf den Lebenswandel des Einzelnen auszudehnen. Solche reformatorischen Ideen drohten das Volk zu spalten, die Einheit der Staatskirche zu gef�hrden und dadurch die Autorit�t des K�nigs zu untergraben. Eine radikale Sekte, die Separatisten, hielt sogar jeden Versuch, die bestehende Kirche im Sinne ihrer Lehre umzuformen, f�r aussichtslos. So siedelte eine kleine Gemeinde von Separatisten - meist einfache Leute vom Lande - nach der holl�ndischen Stadt Leyden �ber, wo sie ihre Religion nach ihren W�nschen aus�ben konnten. Einige Jahre sp�ter wanderte ein Teil dieser Leydener Puritanergemeinde in die Neue Welt aus und gr�ndete dort die �Pilger"-Kolonie New Plymouth (1620).

|

| The dotted section on this map indicates the extent of English colonization along the Atlantic Coast. Organized settlement had not yet spread very far in from the seaboard, and inland bounderies were not yet permanently established. As westward expansion progressed, these bounderies were to cause frequent disputes |

Bald nach der Thronbesteigung Karls I. (1625) sahen sich die f�hrenden Puritaner Englands dem Druck verst�rkter Verfolgung ausgesetzt. Verschiedene Geistliche, denen das Predigen verboten worden war, scharten ihre Gemeinden um sich und folgten den �Pilgern" nach Amerika. (Reichtum und gesellschaftliches Ansehen unterschieden jedoch viele dieser sp�teren Auswanderer von der ersten Puritanergruppe.) Sie gr�ndeten 1630 die Massachusetts-Bai-Kolonie; in den n�chsten zehn Jahren folgte ein halbes Dutzend englischer Kolonien von ausgepr�gt puritanischem Charakter. Die Puritaner waren jedoch nicht die einzigen Kolonisten, die aus religi�sen Beweggr�nden die Heimat verlassen hatten. Unzufriedenheit mit dem Los der Qu�ker in England f�hrte William Penn zur Gr�ndung der Kolonie Pennsylvania; Cecil Calvert war bei der Gr�ndung Marylands von der Sorge um das Schicksal englischer Katholiken geleitet. Viele der Kolonisten in Pennsylvania und Nord-Carolina, Mitglieder deutscher und irischer Sekten, begehrten ebenso sehr die gr�ssere religi�se Freiheit Amerikas wie seine besseren wirtschaftlichen M�glichkeiten.

Oft traten politische Auswanderungsmotive zu den religi�sen. Die Willk�rherrschaft Karls I. in England zum Beispiel verst�rkte die Wanderungs-bewegung nach der Neuen Welt in den dreissiger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts. Rebellion und Sieg seiner Gegner unter Oliver Cromwell im folgenden Jahrzehnt hinwiederum bewogen viele k�nigstreue Adlige - �Kavaliere" -, das Heil in Virginia zu suchen. Auch in Deutschland war der Einfluss landesf�rstlicher Unterdr�ckungspolitik, besonders auf dem religi�sen Gebiet, und die Wirkung der starken Zerst�rungen, die die Kriege der Zeit mit sich gebracht hatten, bemerkbar: das sp�te siebzehnte und das achtzehnte Jahrhundert waren Zeiten verst�rkter Auswanderung nach Amerika.

In vielen F�llen gelang es der �berredungskunst gewandter Agenten, M�nner und Frauen, die an sich gar kein Verlangen nach einem neuen Leben in Amerika versp�rten, zur Auswanderung zu bewegen. William Penns Methode, Nachrichten �ber die gl�nzenden M�glichkeiten zu verbreiten, die Neueinwanderer in Pennsylvania vorfinden w�rden, erinnert durchaus an moderne Reklametechniken. Schiffskapit�ne gebrauchten alle Mittel, von den unwahrscheinlichsten Versprechungen bis zum offenen Menschenraub, um so viele Passagiere zusammenzubekommen, wie die Schiffe nur irgend transportieren konnten, denn hohe Pr�mien winkten f�r Arbeitskontrakte mit mittellosen Einwanderern. Richtern und Gef�ngnisbeh�rden wurde nahegelegt, Verurteilten Gelegenheit zur Auswanderung nach Amerika zu geben, statt sie ins Gef�ngnis zu stecken.

Verh�ltnism�ssig wenige von den zahllosen Kolonisten, die den Ozean �berquerten, konnten die �berfahrt f�r sich und ihre Familien und die Kosten f�r den Aufbau einer neuen Existenz selbst bestreiten. Den allerersten Kolonisten hatten Siedlungsgesellschaften - beispielsweise die Virginia Company und die Massachusetts Bay Company - �berfahrt und Unterhalt ausgelegt. Daf�r mussten sich die Siedler vertraglich verpflichten, im Dienst der betreffenden Gesellschaft zu arbeiten. Wer auf diese Weise nach Amerika gekommen war, stellte aber sehr bald fest, dass er besser in England geblieben w�re, denn in der Neuen Welt war er auch weiterhin Knecht oder P�chter, ganz zu schweigen von der M�hsal und den Gefahren des Lebens am Rande der Wildnis.

Da dieses System sich als Hindernis f�r eine erfolgreiche Kolonisation erwies, verfiel man auf ein neues Mittel, die Auswanderung nach Amerika zu f�rdern. Handelsgesellschaften, Grundbesitzer und einzelne unabh�ngige Familien schlossen mit dem k�nftigen Siedler einen �bertragbaren Kontrakt, der ihn verpflichtete, als Gegenleistung f�r freie Fahrt und Lebensunterhalt eine bestimmte Zeit - meist vier bis sieben Jahre - im Dienst des Vertragspartners zu arbeiten. Nach Ablauf des Vertrages war er frei und erhielt eine Abl�sungssumme, bisweilen sogar ein Grundst�ck, gew�hnlich etwa zwanzig Hektar gross. Sch�tzungsweise gut die H�lfte aller derer, die in die im S�den Neu-Englands gelegenen Staaten einwanderten, waren solche indentured servants - Kontraktbedienstete. Die meisten erf�llten ihre vertraglichen Verpflichtungen gewissenhaft, manche liefen ihren Brotherren bei der ersten sich bietenden Gelegenheit davon; doch auch sie fanden es nicht schwer, sich ein St�ck Land zu sichern und eine Heimstatt in derselben Kolonie oder in einer Nachbarkolonie zu gr�nden.

Keiner der Familien, deren amerikanische Anf�nge im Schatten solcher Untert�nigkeit gelegen hatten, haftete sp�ter irgendein gesellschaftlicher oder sonstiger Makel an. Waren doch in jeder Kolonie einige der f�hrenden M�nner entweder selbst einmal indentured servants oder Kinder solcher Kontraktbediensteten gewesen. Und in einem Lande, das nichts so sehr ben�tigte wie Menschen, waren Kolonisten wie sie wertvolles Gut. In der Tat, Kolonien gediehen desto besser, und der Wohlstand aller interessierten Gruppen stieg desto h�her, je mehr Siedler einwanderten. Denn Land und Rohstoffe gab es mehr als genug; der Fortschritt hing allein davon ab, wieviel Menschen zu ihrer Erschliessung zur Verf�gung standen.

Weitaus die meisten der Siedler, die in den ersten f�nfundsiebzig Jahren des siebzehnten Jahrhunderts nach Amerika gekommen waren, waren Engl�nder. Die Landschaften im Zentrum des Siedlungsgebiets waren mit Holl�ndern, Schweden und Deutschen durchsetzt; in S�d-Carolina und in andern Gebieten gab es einige wenige franz�sische Hugenotten, hier und da Spanier, Italiener und Portugiesen. Sie stellten jedoch zusammen h�chstens zehn Prozent der Gesamtbev�lkerung dar. Als nach 1680 eine erhebliche Anzahl von Kolonisten ans Deutschland, Irland, Schottland, Frankreich und der Schweiz in Amerika zu siedeln begannen, stellte England nicht mehr den gr�sseren Teil der Einwanderung nach Amerika. Tausende von Deutschen wollten sich den unaufh�rlichen Kriegswirren Europas entziehen, unz�hlige Iren schottischen Ursprungs verliessen Nordirland, um der Armut zu entgehen, die Regierungsdruck und Pachtzins, den sie an fern von Grund und Boden lebende Grundherren zu zahlen hatten, aufzwangen. Auch aus Schottland und der Schweiz fl�chteten die Menschen vor dem Gespenst der Armut. Die Einwanderer kamen schubweise, und doch, auf eine Reihe von Jahren verteilt, glich die Bewegung einem stetigen Strom. Im Jahre 1690 hatte die Bev�lkerungszahl eine Viertelmillion erreicht. Von dieser Zeit an verdoppelte sich die Zahl alle f�nfundzwanzig Jahre; 1775 betrug sie bereits �ber zweieinhalb Millionen.

Siedler nicht-englischen Ursprungs f�gten sich meist in die Kultur der urspr�nglichen Kolonisten ein. Nicht, dass sie alle, fern von England, zu �Auslandsengl�ndern" geworden w�ren! Sie �bernahmen englische Sprache, englisches Recht, englische Br�uche und Denkgewohnheiten, aber in jener Form, die ihnen die amerikanischen Verh�ltnisse aufgepr�gt hatten: gerade diese Verschmelzung der sp�teren Einwanderer mit den fr�hen, meist englischen Kolonisten brachte weitere Ver�nderungen des urspr�nglichen Kulturgutes hervor, die zu einer ganz einzigartigen, neuen Kultur hinf�hrten: englische und kontinental-europ�ische Z�ge in einer g�nzlich neuen Umwelt innig einander durchdringend.

Im allgemeinen waren die Unterschiede zwischen den Lebensbedingungen in den verschiedenen Kolonien nicht so gross, dass ein Familien-vater, der mit seinem Haushalt zum Beispiel von Massachusetts nach Virginia oder von S�d-Carolina nach Pennsylvania �bersiedelt w�re, ganz von neuem sich h�tte einordnen m�ssen. Gewisse Unterschiede zwischen den Siedlungen und besonders zwischen bestimmten Siedlungsgruppen zeichneten sich jedoch deutlich ab. Insgesamt lassen sich drei einigermassen klar umrissene regionale Gruppen unterscheiden: Neu-England, die erste Gruppe, entwickelte, im Gegensatz zum vorwiegend landwirtschaftlichen S�den, haupts�chlich Handel und Industrie. Daf�r war die geographische Lage bestimmend. D�nn und �rmlich lag Neu-Englands Ackerkrume �ber dem Mor�nenger�ll der Eiszeit (nur einige Flusst�ler waren besser), Ebenen gab es wenig, kurze Sommer und lange, harte Winter hinderten den Ackerbau. So mussten die Neuengl�nder sich nach zus�tzlichen Einnahmequellen umsehen. Sie b�ndigten die Wasserkraft und bauten M�hlen, in denen Weizen und Mais gemahlen oder f�r den Export bestimmtes Bauholz ges�gt werden konnte. An der reichgegliederten K�ste entstanden ausgezeichnete Handelsh�fen. Reiche Nutzholzbest�nde luden zum Schiffsbau ein, das Meer selbst wurde zur Quelle des Reichtums. Der Dorschfang allein begr�ndete in kurzer Zeit dauernden Wohlstand, zum Beispiel in Massachusetts. In den Ortschaften und St�dtchen Neu-Englands, die sich meist um die H�fen gruppierten, entwickelten sich bald st�dtische Lebensgewohnheiten. Allmenden und Gemeindew�lder deckten den Bedarf der Siedler; oft erwarben sie ein kleines St�ck Ackerland in der N�he ihrer Ortschaften, um Eink�nften aus Handel und Gewerbe nachzuhelfen. Die geschlossene Siedlungsform liess die Dorfschule und die st�dtisch-genossenschaftliche Selbstverwaltung (town meeting) entstehen, eine �ffentliche Meinung kam auf; Institutionen dieser Art �bten gemeinsam einen wesentlichen Einfluss auf die heranreifende neue Kultur aus. Die Gemeinsamkeit erduldeter M�hen und harter Arbeit am steinigen Boden, die �hnlichkeit ihrer einfachen Gewerbe oder Gesch�fte formten die Bewohner Neu-Englands bald zu einem deutlich von anderen verschiedenen Menschenschlag um.

In Tat und Wahrheit wurzelten ihre besonderen Eigenschaften in dem Charakter jener hundert-zwei kranken �Pilger" aus Leyden und Plymouth, die einst nach langer Reise in Kap Cod an Land gegangen waren. Eigentlich h�tten sie, ihrem Vertrag mit der London (Virginia) Company entsprechend, in Virginia an Land gehen sollen. Ihr Schiff aber, das als �Mayflower" in die Geschichte eingegangen ist, lief die amerikanische K�ste viel weiter n�rdlich an. Sie erkundeten die Gegend einige Wochen lang und beschlossen am Ende, nicht nach Virginia weiterzureisen, sondern zu bleiben, wo sie waren. Sie liessen sich im Hafen Plymouth nieder und hielten trotz der Schrecken des ersten strengen Winters durch.

Der harte Daseinskampf der Siedler in Plymouth schreckte andere Kolonisten nicht davon ab, Siedlungen in der Nachbarschaft zu gr�nden. Eine dieser Neugr�ndungen, in der Bucht von Massachusetts kurz nach 1630 angelegt, sollte sogar einen besonders ausgezeichneten Platz in der Entwicklung Neu-Englands - ja des gesamten Landes - einnehmen. Die rechtliche Grundlage dieser Ansiedlung war durch ein Privileg geschaffen worden, das der K�nig von England einer Gruppe von ungef�hr f�nfundzwanzig Mann verlieben hatte. Einige von ihnen waren mit einer Gruppe von Siedlern, die k�nigliche Urkunde im Gep�ck, nach Amerika gekommen. Sie waren zum Durchhalten entschlossen, obwohl sich Neu-England nicht gerade als Paradies erwies und obwohl einige der Kolonisten entt�uscht wieder nach Hause fuhren. Die Mehrheit blieb; sie machte sich daran, dem unwirtlichen Gebiet einen Lebensunterhalt abzuringen und eine Gesellschaft aufzubauen, in der unabh�ngige und willenskr�ftige Menschen wie sie sich wohlf�hlen konnten. Innerhalb der ersten zehn Jahre trafen f�nfundsechzig Prediger in der Kolonie ein, meist Gelehrte und ausgezeichnete Theologen, und aus ihrem tiefen Glauben erwuchs in Massachusetts ein theokratisches Gemeinwesen. Kirche und Staat durchdrangen einander derart, dass das Religi�se dem Weltlichen �bergeordnet blieb und es beherrschte. Kirchliche Autorit�ten besorgten die Regierungsgesch�fte; in den periodischen B�rgerversammlungen jedoch konnten die Siedler gemeinsame Fragen frei er�rtern und so ein gewisses Mass von Erfahrung in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten sammeln. Und obwohl die Kirche die st�dtische Entwicklung durchaus bestimmend beeinflusste, machte es schon allein das harte Grenzerleben erforderlich, dass die gesamte Bev�lkerung sich in die B�rgerpflichten teilte und bei den Ratsversammlungen anwesend war. Trotzdem versuchten Geistlichkeit und konservative Laien, die Siedlungen zu Gehorsam und Einheitlichkeit zu zwingen.

Allerdings gelang es ihnen nicht, den Geist aller B�rger in Fesseln zu schlagen oder die Eingebungen religi�ser Eiferer zum Schweigen zu bringen. Solch ein Eiferer war der untadelige Geistliche und gl�nzende Jurist Roger Williams, der es f�r unrecht erkl�rte, den Indianern Land wegzunehmen, und sich gegen die Einheit von Kirche und Staat wandte. Er wurde wegen Verbreitung solch �neuer und die Autorit�t der Beh�rden gef�hrdender Ansichten" durch Urteil des Allgemeinen Gerichts aus NeuEngland verbannt, fand bei seinen Freunden, den Indianern, auf Rhode Island Zuflucht und gr�ndete dort binnen kurzem eine Kolonie, in der Glaubensfreiheit und �ewige" Trennung von Kirche und Staat herrschen sollten.

Nicht nur �Ketzer", die nach Gewissensfreiheit verlangten, verliessen Massachusetts. Der Wunsch nach besserem Ackerboden und g�nstigeren Bedingungen trieb selbst orthodoxe Puritaner weiter. Nachrichten �ber die grosse Fruchtbarkeit des Connecticut-Flusstals zum Beispiel zogen schon fr�hzeitig Farmer an, die auf schlechtem Ackerboden gesiedelt hatten und f�r ebenes und fruchtbares Land bereit waren, selbst den Indianern zu trotzen. Als sich diese Gruppen eine Regierung gaben, erweiterten sie bezeichnenderweise das Wahlrecht und machten es von der Zugeh�rigkeit zur Kirche unabh�ngig. Zur gleichen Zeit wanderten kleine Gruppen von Siedlern von Massachusetts aus nach Norden, und bald waren New Hampshire und Maine von M�nnern und Frauen kolonisiert, die es frei und auf eigener Scholle zu leben verlangte.

Auf diese Weise griff der unmittelbare Einfluss der Kolonie Massachusetts-Bai �ber die urspr�nglichen Grenzen hinaus; in der Kolonie selbst gediehen Handel und Wandel in st�rmischem Wachstum. Nach 1650 kehrte Wohlstand ein; bald war Boston einer der gr�ssten H�fen Amerikas. Aus den nord�stlichen W�ldern kam Eichenholz f�r Schiffsk�rper, Fichtenholz f�r Sparren und Masten und Pech f�r die Fugen. Die Schiffe Massachusetts, von den Reedern selbst gebaut, segelten frachtbeladen die H�fen der Welt an und legten so die Grundlage f�r einen Handelsverkehr, der st�ndig an Bedeutung zunehmen sollte. Gegen Ende der Kolonialperiode stammte ein Drittel aller unter britischer Flagge segelnden Schiffe aus amerikanischen Werften. Schiffsbedarf, Holzger�te und Nahrungsmittel waren die Hauptausfuhrartikel. Die Handelsherren Neu-Englands entdeckten aber auch bald, dass Rum und Sklaven eintr�gliche Frachten einbrachten.

In den Kolonien, die sich als zweite grosse Gruppe im zentralen Siedlungsgebiet zusammenfassen lassen, war die Gesellschaft weniger einheitlich, aber kosmopolitischer und duldsamer als in Neu-England. Pennsylvania und seine Tochterkolonie Delaware hatten ihren fr�hen Erfolg William Penn zu verdanken, einem ausserordentlich praktisch denkenden Qu�ker, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, Kolonisten verschiedenster Herkunft und Glaubensrichtung in das ihm von Karl II. �berantwortete riesige Gebiet zu ziehen. Fest entschlossen, seine Kolonie zu einem Muster anst�ndiger und ehrlicher Beziehungen zwischen Siedlern und Indianern zu machen, traf Penn Abkommen mit den Eingeborenen, die, gewissenhaft eingehalten, Frieden in die Wildnis brachten. Die Kolonie wuchs zusehends; innere Spannungen blieben aus, und schon ein Jahr nach Penns Landung kamen dreitausend neue B�rger nach Pennsylvania. Das Herz der Kolonie war Philadelphia, bald weithin wegen seiner breiten, baumbeschatteten Strassen, seiner festen Ziegel- und Steinbauten und seines gesch�ftigen Hafentreibens ber�hmt. Zu Ende der Kolonialzeit lebten dort dreissigtausend Menschen, ein wahres Babel von Sprachen, Bekenntnissen und Gewerben. Die Qu�ker mit ihrem ernsten, bed�chtigen Wesen, ihrer Menschenfreundlichkeit und Gesch�ftst�chtigkeit hatten die Stadt bereits um die Mitte des 18. Jahrhunderts zur aufstrebenden Metropole Kolonialamerikas gemacht.

In Philadelphia herrschten die englischen Qu�ker vor; in den �brigen Teilen Pennsylvanias waren auch andere Volksgruppen gut vertreten. Deutsche waren in grosser Zahl aus ihrer kriegsverw�steten Heimat gekommen, um in der Neuen Welt ihr Brot zu verdienen, und waren bald zu den t�chtigsten Farmern des ganzen Gebietes aufger�ckt. Ebenso bedeutsam war es f�r die Entwicklung der Kolonie, dass die Deutschen handwerkliche Kenntnisse in der h�uslichen Herstellung von Schuhen, Geweben, M�beln und anderem besassen. Auch f�r die grosse schottisch-irische Einwanderung wurde Pennsylvania zum Haupteingangstor. Das waren handfeste Grenzer, die sich Land nahmen, wo es ihnen gefiel, und ihre Rechte mit der Flinte - und mit endlosen Bibelspr�chen - verteidigten. In ihrer Z�gellosigkeit waren sie oft ein rechtes Kreuz f�r die frommen Qu�ker, aber gerade ihre Fehler machten sie zu einer Kraftquelle von unsch�tzbarem Wert. Sie glaubten an wahre Volksvertretung, Religion und Bildung und formten eine Vorhut der Zivilisation im Kampf gegen die weiter und weiter zur�ckweichende Wildnis.

So war bereits die Bev�lkerung Pennsylvanias recht vielgestaltig; New York aber zeigte schon um die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts jene Vielsprachigkeit, die sp�ter zum Wesen weiter Teile Amerikas werden sollte. Um das Jahr 1646 konnte man �ber ein Dutzend Sprachen am Ufer des Hudson h�ren. Die Bev�lkerung setzte sich aus Holl�ndern, Flamen, Wallonen, Franzosen, D�nen, Norwegern, Schweden, Engl�ndern, Schotten, Iren, Deutschen, Polen, B�hmen, Portugiesen und Italienern zusammen -Vorl�ufern von Millionen von Landsleuten sp�terer Jahrhunderte. Die meisten von ihnen lebten vom Handel und gr�ndeten eine kaufm�nnische Erwerbskultur, die bereits viele Merkmale folgender Generationen vorwegnahm.

Neu-Niederland, das sp�tere New York, geh�rte vierzig Jahre hindurch den Niederl�ndern. Die Holl�nder aber waren im Grunde kein Wandervolk. Daheim in Holland gab es Land im �berfluss, und die politischen und religi�sen Vorteile des Lebens in den Kolonien genossen sie in gleicher Weise zu Hause. Ausserdem fehlte es der Niederl�ndisch-Westindischen Kompanie, die sich mit der Kolonisierung in Amerika befasste, an f�higen Beamten zu einer geregelten Verwaltung der Kolonien. Als im Jahre 1664 das Interesse Englands an Kolonisation wiederauflebte, verloren die Holl�nder ihre Besitzung an britische Eroberer. Ihr Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft New Yorks blieb jedoch weit �ber jene Jahre hinaus bedeutsam. Ihre Kaufleute gaben der Stadt das charakteristische Gepr�ge eines Handelsplatzes, und die spitzen Giebel und in hohen Stufen aufsteigenden Giebelfelder ihrer H�user geh�ren f�r immer zum Landschaftsbild. Die Gewohnheiten, die die Holl�nder als ihr Verm�chtnis hinterlassen hatten, machten die Kolonie New York f�r die Freuden des t�glichen Lebens anders, tiefer empf�nglich als das sittenstrenge, puritanische Boston. New York wusste die Feiertage mit Festtagsschmaus und Ausgelassenheit zu feiern, und zahlreiche holl�ndische Br�uche - zum Beispiel die Sitte, in der Neujahrsnacht den Nachbarn zu besuchen und mit ihm anzustossen, oder die Verbindung der Weihnachtszeit mit dem guten St. Nikolaus - haben sich �ber das ganze Land verbreitet und bis zum heutigen Tage erhalten.

Nachdem die Kolonie den Besitzer gewechselt hatte, unternahm es ein englischer Verwaltungsbeamter, das Rechtswesen New Yorks englischen Traditionen anzupassen. Er ging dabei schrittweise und mit so viel Klugheit und Takt zu Werke, dass er bei Holl�ndern und Engl�ndern sich gleicher Beliebtheit und Achtung erfreute. Da die Gemeindeverwaltungen der Kolonie nach den Grunds�tzen �rtlicher Unabh�ngigkeit, wie sie in Neu-England herrschten, aufgebaut waren, war schon nach wenigen Jahren, was an holl�ndischen Rechtsgepflogenheiten und Gebr�uchen noch �brig war, mit englischen Praktiken und Verfahren zu einer einigermassen brauchbaren Einheit verschmolzen.

Um 1696 lebten etwa dreissigtausend Menschen im Gebiete von New York. In den reichen T�lern des Hudson, des Mohawk und anderer Fl�sse herrschte Grossgrundbesitz vor; auch P�chter und kleine Freisassen trugen zur landwirtschaftlichen Entwicklung dieses Gebietes bei. Fast das ganze Jahr hindurch boten Wiesen und W�lder Nahrung f�r Grossvieh, Schafe, Pferde und Schweine; Tabak und Flachs wuchsen ohne viel Pflege, und Obst - namentlich �pfel - gab es im �berfluss. Neben diesen wertvollen landwirtschaftlichen Erzeugnissen trug der Pelzhandel wesentlich zur g�nstigen Entwicklung der St�dte New York und Albany bei. Konnte man doch von Albany Pelze und Farmprodukte des Nordens bequem auf dem Hudson nach dem betriebsamen Umschlaghafen New York verschiffen.

Im Gegensatz zu Neu-England und dem zentralen Gebiet stand der ausgesprochen l�ndliche Charakter der s�dlicheren Kolonien Virginia, Maryland, Nord-Carolina, S�d-Carolina und Georgia. Die erste dauernde Niederlassung in der Neuen Welt war Jamestown in Virginia. Ende Dezember 1606 hatte sich eine bunt zusammengew�rfelte Gruppe von etwa hundert Leuten mit Unterst�tzung einer Londoner Siedlungsgesellschaft auf den Weg ins grosse Abenteuer gemacht. Sie hatten von Gold und Edelsteinen und m�helos erworbenem Reichtum getr�umt und fanden doch nun in der Wildnis die neue Heimat, die sie gar nicht gesucht hatten. Aus ihrer Mitte ging Kapit�n John Smith als geistiger F�hrer hervor, Schritt f�r Schritt sich durchsetzend und mit eisernem Willen die kleine Kolonie in den ersten Jahren zusammenhaltend - trotz Streit und Hunger und st�ndiger Bedrohung durch die Indianer. Zu Beginn verlangte die Siedlungsgesellschaft in Erwartung eines schnellen Gewinns, dass die Siedler sich in erster Linie auf den Export von Schiffsbedarf, Bauholz, Wurzelfasern und anderen Erzeugnissen f�r den Londoner Markt verlegten. Sie erlaubte ihnen nicht, das Land zu bestellen und f�r die Deckung ihres eigenen Bedarfs Sorge zu tragen. Nach den ersten Notjahren schraubte die Siedlungsgesellschaft jedoch ihre Forderungen herunter, verteilte Land an die Kolonisten und gestattete ihnen, die Hauptkraft f�r ihre eigenen Unternehmungen zu verwenden. Zum Gl�ck brachte dann das Jahr 1612 einen Wendepunkt f�r die Wirtschaft Virginias und des gesamten angrenzenden Gebiets: eine Methode wurde entdeckt, durch die Virginia-Tabak dem europ�ischen Geschmack annehmbar gemacht werden konnte. Die erste Sendung der neuen Sorte traf im Jahre 1614 in London ein, und bevor zehn Jahre vor�ber waren, hatte sich der Tabakexport zu einer weiteren bedeutenden und zuverl�ssigen Einnahmequelle entwickelt.

F�r Tabakpflanzungen ben�tigte man frischen, fruchtbaren Boden, denn wo Tabak drei, vier Jahre hintereinander angebaut worden war, wurde der Boden unfruchtbar und brachte nur noch d�nne Stengel hervor. Auf der Suche nach neuen Anbaufl�chen in g�nstiger Verkehrslage hielten sich die Pflanzer an die zahlreichen Wasserl�ufe, die bald flussauf, flussab von Tabakfeldern ges�umt waren. Geschlossene Ortschaften entstanden in diesem Gebiet nicht, selbst Jamestown, die Hauptstadt Virginias, bestand nur aus wenigen H�usern. Rasch richteten sich die Pflanzer auf den Fernhandel ein, und London, Bristol und andere englische H�fen wurden ihre Absatzm�rkte.

Die meisten Einwanderer nach Virginia kamen der wirtschaftlichen Vorteile halber. Wirtschaftliche, doch auch religi�se Motive f�hrten Siedler nach Maryland, der Nachbarkolonie, wo sich John Calvert und seine Familie bem�hten, f�r katholische Auswanderer eine Zufluchtsst�tte im neuen Land zu schaffen. Sie waren allerdings auch an Gewinnen aus Grossgrundbesitz interessiert. Aus diesem Grunde - und um Unannehmlichkeiten mit der britischen Regierung aus dem Wege zu gehen - ermutigten sie neben Katholiken auch Protestanten zur Ansiedlung. Die Calverts versuchten, Marylands Gesellschaft und Regierung traditionell-aristokratisch zu gestalten, um es wie K�nige beherrschen zu k�nnen. Aber der Wille zur Unabh�ngigkeit, der sich in jeder menschlichen Gemeinschaft am Rande der Wildnis, wie immer sie im einzelnen aufgebaut sein mag, herausbilden muss, setzte sich gegen feudale Formen zur Wehr. Weder in Maryland noch in anderen Kolonien konnten die Beh�rden die Siedler von ihrem hartn�ckigen Glauben an die pers�nliche Freiheit, die das englische Recht verb�rgte, und an den im Naturrecht verankerten Anspruch auf Mitbeteiligung des Volkes an der Regierung durch eine gew�hlte Volksvertretung abbringen.

Maryland entwickelte sich ganz �hnlich wie Virginia. In beiden Kolonien �berwog die Landwirtschaft, in beiden dominierte die Klasse der grossen, in K�stenn�he sesshaften Pflanzer. Beide hatten ein Hinterland, dem st�ndig freie Kleinfarmer zustr�mten; beide litten unter den Nachteilen der Monokultur, und noch vor 1750 war die Kultur beider Kolonien zutiefst durch Negersklaverei ber�hrt. Hier wie dort nahmen die reichen Pflanzer ihre Verpflichtungen der Gemeinschaft gegen�ber ernst und dienten als Friedensrichter, Oberste im Volksaufgebot und als Mitglieder der gesetzgebenden Versammlungen. Doch auch freie Kleinbauern sassen in den Volksversammlungen und bahnten sich den Weg in bedeutende Staatsstellungen. In furchtlos freier Rede und unabh�ngigen Geistes erinnerten sie die Pflanzer-Aristokratie dauernd daran, dass deren Macht eine Grenze in den Rechten freier Menschen finden w�rde.

Zu Ausgang des siebzehnten und zu Beginn des achtzehnten Jahrhunderts hatte das gesellschaftliche Gef�ge in Maryland und Virginia bereits die Form angenommen, die es bis zum Sezessions-krieg behalten sollte. Die sklavenhaltenden Pflanzer besassen fast ausschliesslich die politische Macht und den besten Grund und Boden. Sie bauten Herrenh�user, f�hrten ein aristokratisches Leben und blieben in enger Verbindung mit europ�ischer Kultur. Auf der n�chsten Sprosse der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stufenleiter standen die Farmer, die sich im Konkurrenzkampf mit den sklavenhaltenden Pflanzern kaum behaupten konnten. Weder in Virginia noch in Maryland bildete sich eine handeltreibende Klasse von Gewicht heraus, denn die Pflanzer wickelten ihre Gesch�fte mit England mit Hilfe englischer und schottischer Agenten ab.

Die beiden Carolina-Kolonien dagegen - mit Charleston als wichtigstem Hafen - wurden allm�hlich zu Handelszentren des S�dens. Hier lernten die Siedler rasch, Landwirtschaft und Handel zu verbinden; die Kolonien verdankten einen grossen Teil ihres Wohlstandes ihren M�rkten. Die dichten W�lder �ffneten eine weitere Einnahmequelle, denn einheimischer Teer und Kiefernharz geh�rten mit zum besten Werftbedarf der Welt. Nord-Carolina und S�d-Carolina waren nicht wie Virginia auf Monokultur beschr�nkt und exportierten neben Schiffsbedarf auch Reis und Indigo. Um 1750 lebten �ber hunderttausend Menschen in den beiden Kolonien.

Im S�den wie in den anderen Kolonialgebieten - vom h�geligen Vermont bis zu den unregelm�ssigen Urwaldlichtungen am Mohawk im heutigen Staate New York, von den �stlichen Ausl�ufen der Alleghanies bis zum Shenandoahtal in Virginia - �berall spielte der stetige Fortschritt des Hinterlandes, der frontier, eine entwickelnde Rolle. Menschen, die nach gr�sserer Gewissensfreiheit verlangten, als in den urspr�nglichen K�stensiedlungen zu finden war, hatten bald dar�ber hinausgedr�ngt. Wer an der K�ste kein fruchtbares Land erhalten hatte oder wessen Boden inzwischen ausgelaugt war, wandte sieh ebenfalls weiter nach Westen und liess sich im fruchtbaren H�gelland nieder. Bald entstand dort eine bl�hende Farm neben der anderen, von M�nnern bestellt, die wirtschaftlich und geistig von den �lteren Siedlungsgebieten unabh�ngig waren. Doch nicht nur einfache Farmer waren vom Hinterland angezogen. Peter Jefferson, der Vater des dritten Pr�sidenten der Vereinigten Staaten, Thomas Jefferson, ein unternehmender Feldmesser, liess sich ebenfalls in diesem H�gelgebiet nieder und erwarb 162 Hektar Land f�r eine Schale Punsch...

Hier und da war auch einmal ein Grossgrundbesitzer unter denen, die den Weg in das H�gelland fanden. Aber zumeist waren es doch kleine, unabh�ngige Farmer, die sich �ber die Grenzen der festbesiedelten Kolonien hinauswagten. Am Rande des Indianergebietes wurden ihre Blockh�tten zu Festungen, und scharfe Augen und zuverl�ssige Flinten waren ihr bester Schutz. So musste ein handfester, selbstsicherer Menschenschlag heranwachsen, der Wege durch die Wildnis zu bahnen, das Unterholz niederzubrennen und zwischen den Baumst�mpfen Mais und Weizen anzubauen lernte. Die M�nner trugen Jagdhemden und lange wildlederne Gamaschen, die Frauen handgewebte R�cke. Sie n�hrten sich von hog and hominy (Schweinefleisch und Maisbrei), von gebratenem Wildbret, wilden Truth�hnen, Rebh�hnern und von Fischen, die sie in einem nahen Flusse fingen. Sie vergn�gten sich auf ihre eigene, �bersch�umende Weise: sie veranstalteten Volksfeste im Freien, bei denen ganze Ochsen am Spiess gebraten wurden, sie feierten Einstand bei Neuverm�hlten, sie tanzten, tranken, schossen um die Wette, und die Frauen stickten in gemeinsamen Kr�nzchen.

Schon zeichneten sich Trennungslinien ab zwischen dem Alten und dem Neuen, dem Osten und dem Westen, den Siedlungsgebieten an der Atlantikk�ste und der Grenzregion im Inneren. Die Unterschiede waren zuzeiten gross und tiefgreifend. Dennoch beeinflussten die Gebiete einander erheblich, denn trotz r�umlicher Trennung spielten die Kr�fte zwischen Kolonie und Kolonie. Die Pioniere, die nach Westen vordrangen, brachten Gut der �lteren Zivilisation mit und verpflanzten gemeinsam ererbte Traditionen auf den neuen Boden. Viele, die nach Westen ausgezogen waren, kehrten nach dem Osten zur�ck und erregten mit ihren Berichten die Phantasie der Zuhausgebliebenen. M�nner aus dem Westen erhoben ihre Stimme in der politischen Debatte und bek�mpften das tr�ge Festhalten an althergebrachter Sitte. Noch wichtiger war, dass jeder, der aus einer altans�ssigen Kolonie kam, im Grenzland eine neue Heimstatt finden konnte. Das machte es der Obrigkeit in den �lteren Niederlassungen so gut wie unm�glich, Fortschritt und Wechsel ernstlich zu behindern. So sahen sich die herrschenden Schichten der K�stengebiete unter dem Druck des Volkes immer wieder dazu gezwungen, das politische Leben und die Verteilung von Neuland freiheitlicher zu gestalten und freiere Religionsaus�bung zuzulassen, wollten sie nicht eine Massenauswanderung zur Grenzregion in Kauf nehmen. F�r satte Selbstzufriedenheit hatte man wenig Verst�ndnis in der kraftvolljugendlichen Gesellschaft eines aufstrebenden Landes: der Zug nach den H�geln im Westen blieb f�r die k�nftige Geschichte ganz Amerikas von unerh�rter Bedeutung.

Nicht minder wichtig f�r die Zukunft wurden die Grundlagen, die in der Kolonialperiode f�r das Schulwesen und das Geistesleben Amerikas gelegt wurden. Im Jahre 1636 wurde in Massachusetts das Harvard College gegr�ndet. Gegen Ende des siebzehnten Jahrhunderts folgte das William and Mary College in Virginia, und ein paar Jahre sp�ter sorgte Connecticut durch Gesetz f�r die Gr�ndung der Yale-Universit�t. Als erziehungsgeschichtlich bedeutsamste Erscheinung jedoch muss die Ausbildung eines �ffentlichen Schulsystems in Amerika gewertet werden, wof�r Neu-England besonders hohe Verdienste in Anspruch nehmen kann. Um alle Hilfsquellen der Gemeinschaft f�r Erziehung und Unterricht nutzbar zu machen, schlossen sich dort die Siedler zu einem genossenschaftlichen Verband zusammen und setzten zuerst 1647 in Massachusetts-Bai den gesetzlichen Grundschulzwang durch. �hnliche Gesetze folgten in allen Neu-England-Kolonien mit Ausnahme von Rhode Island.

Im S�den lagen die Farmen und Pflanzungen so weit auseinander, dass �ffentliche Schulen, wie sie die geschlosseneren Siedlungen besassen, nicht zu unterhalten waren. Manchmal taten sich die Pflanzer mit ihren n�chsten Nachbarn zusammen und verpflichteten Privatlehrer, die alle Kinder im Umkreis unterrichten mussten. Oft wurden die Kinder auch nach England in die Schule geschickt. In den dichter besiedelten Gebieten gelang es gelegentlich, Schulen f�r die weitere Nachbarschaft zu organisieren, doch musste in der Regel jeder Pflanzer Kosten und Verantwortung f�r die Anstellung der Lehrer selbst �bernehmen. In �rmeren Familien mussten eben die Eltern selbst ihre Kinder in den Grundlagen unterweisen.

In den Kolonien des zentralen Siedlungsg�rtels gab es grosse Unterschiede zwischen Schule und Schule. New York zum Beispiel hatte sich so dem Drang nach Fortschritt im Materiellen verschrieben, dass f�r das Geistesleben wenig Aufmerksamkeit �brig blieb. So stand es an Kultur Neu-England und den anderen Kolonien der Mitte betr�chtlich nach. Seine Schulen waren schlecht, die Reicheren mussten Erzieher f�r ihre Kinder ins Haus nehmen. Die Mehrheit der Kinder genoss �berhaupt keinen angemessenen �ffentlichen Schulunterricht. Die Regierung seiner Majest�t, des englischen K�nigs, machte zwar gelegentlich Anstrengungen, �ffentliche Lehranstalten einzurichten, aber erst um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wurden das New Jersey College in Princeton, King's College (die jetzige Columbia-Universit�t) und Queen's College (Rutgers) gegr�ndet.

Pennsylvania dagegen war im Erziehungswesen unter allen Kolonien eine der tatkr�ftigsten. Seine erste Schule wurde 1683 er�ffnet und hatte Lesen, Schreiben und kaufm�nnisches Rechnen im Lehrplan. Sp�ter sorgte jede Qu�kergemeinde auf die eine oder andere Weise f�r Elementarunterricht. Fortgeschrittene konnten klassische Sprachen, Geschichte und Literatur in einer �ffentlichen Qu�kerschule studieren, die unter dem Namen William Penn Charter School heute noch in Philadelphia existiert. (Arme Kinder hatten den Unterricht frei, verm�gende Eltern mussten Schulgeld bezahlen.) Philadelphia hatte auch viele an keine Religionsgemeinschaft gebundene Privat-schulen, in denen Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaft gelehrt wurden; f�r Erwachsene gab es Abendschulen. Auch die M�dchener-ziehung wurde nicht ganz ausser acht gelassen: Privatlehrer unterrichteten die T�chter wohlhabender B�rger Philadelphias in Franz�sisch, Musik, Tanz, Malerei, Gesang und Grammatik, manchmal sogar in der Buchf�hrung. Der geistige und kulturelle Vorsprung Pennsylvanias ist in hohem Masse dem Einfluss zweier bedeutender Pers�nlichkeiten zu verdanken. Der eine, James Logan, Sekret�r der Kolonie, besass eine ausgesuchte B�cherei, in der der junge Benjamin Franklin die letzten wissenschaftlichen Werke seiner Zeit finden konnte. 1745 liess Logan f�r seine Sammlung eine Bibliothek erbauen und vermachte sie samt den B�chern der Stadt Philadelphia. Franklin selbst jedoch hat mehr als irgendein anderer B�rger der Stadt das geistige Leben Philadelphias angeregt. Er wirkte wesentlich an der Sch�pfung von Einrichtungen mit, die �ber Philadelphia hinaus das kulturelle Leben aller Kolonien dauernd befruchten sollten. So rief er den �Junto"-Klub ins Leben, aus dem im Laufe der Zeit die Amerikanische Philosophische Gesellschaft hervorgehen sollte. �hnlich war es seinen Bem�hungen zu danken, dass eine �ffentliche Akademie gegr�ndet wurde, die sich sp�ter zur Universit�t von Pennsylvania entwickelte. Auch eine weithin wirkende Buchgemeinde, die er selbst �die Mutter aller nordamerikanischen Buchgemeinden" genannt hat, entstand als Frucht seiner Arbeit im Weinberg der Wissenschaft.

Wissensdurst hielt sich nicht an die Grenzen altans�ssiger Kolonien. Die z�hen, abgeh�rteten schottischen Iren in den Randgebieten, mochten sie auch in primitiven H�tten hausen, wollten trotzdem nicht ganz in Unwissenheit versinken. In tiefem Glauben an den Wert der Bildung machten sie grosse Anstrengungen, studierte Geistliche in ihre Siedlungen zu ziehen. Auch Laien sollten ihre geistigen F�higkeiten nach M�glichkeit entwickeln.

Im S�den fanden die Pflanzer meist nur �ber das Buch Zugang zur Welt der Kultur. Werke aus England �ber Geschichte, Natur- und Rechts-wissenschaft und viele andere Gebiete, auch griechische und r�mische Klassiker, wanderten von Pflanzer zu Pflanzer. In Charleston entstand im Jahre 1700 eine Landesbibliothek. Musik, Malerei und Theater fanden Liebhaber. Schauspieler hatten sogar eine besondere Zuneigung f�r Charleston, das sie wie keine andere Stadt in den Kolonien herzlich aufzunehmen gewohnt war.

Die ersten Einwanderer nach Neu-England brachten eigene kleine Bibliotheken mit und vergr�sserten sie langsam durch dauernde Einfuhr von B�chern aus London. Die Puritaner hatten zwar einen fast unstillbaren Hunger nach religi�sen Schriften, lasen aber auch weltliche Literatur. Schon um 1680 war der Buchhandel in Boston ein eintr�gliches Gesch�ft; klassische Literatur, Geschichtswerke, politische, philosophische, naturwissenschaftliche B�cher, theologische Schriften, Predigtsammlungen und sch�ne Literatur fanden steigenden Absatz.

Die Stadt Cambridge in Massachusetts konnte sich schon fr�h einer Druckerpresse r�hmen; im Jahre 1704 erschien Bostons erste �ber die Anf�nge hinaus erfolgreiche Zeitung. Weitere Zeitungen folgten in NeuEngland und anderswo. New York zum Beispiel wurde Zeuge eines der bedeutsamsten Ereignisse in der Geschichte der amerikanischen Presse, des Rechtsstreits um Peter Zenger, dessen Wochenschrift New York Weekly Journal vom Gr�ndungsjahr 1733 an der Opposition als Sprachrohr gegen die Regierung gedient hatte. Zwei Jahre lang liess sich der Gouverneur der Kolonie Zengers spitze Ironie gefallen; dann liess er ihn wegen Verleumdung hinter spanische Gardinen setzen. Der Prozess dauerte neun Monate und wurde �berall in den Kolonien mit gr�sster Aufmerksamkeit verfolgt. Zenger aber gab sein Blatt unverdrossen von seiner Zelle aus heraus. Sein Verteidiger, der bedeutende Anwalt Andrew Hamilton, versuchte nachzuweisen, dass Zenger die Wahrheit gedruckt habe und dass daher keine Verleumdung im eigentlichen Sinne vorl�ge. Das Geschworenengericht fand Zenger unschuldig und setzte ihn auf freien Fuss. Das Urteil hatte weitreichende Folgen f�r Kolonial-Amerika und f�r das Amerika der Zukunft, denn es wies in bedeutsamer Weise den Weg zum endlichen Sieg der Pressefreiheit.

Schriftstellerische T�tigkeit in den Kolonien war im wesentlichen auf NeuEngland beschr�nkt. Hier lag das Hauptgewicht auf religi�sen Themen - es kamen mehr Predigten aus der Druckpresse als alle anderen Buchgattungen zusammengenommen. Cotton Mather, bekannt f�r seine Droh-predigten von H�lle und Schwefel, schrieb allein rund vierhundert B�cher; sein Meisterwerk Magnalia Christi Americana war so umfangreich, dass es in London gedruckt werden musste. Fleiss und Pedanterie gaben sich ein Stelldichein auf den zahlreichen Seiten dieses W�lzers, und die bunten Bilder der Geschichte Neu-Englands erscheinen durch ein tiefsitzendes Vorurteil entstellt. Die weiteste Verbreitung fand das Epos The Day of Doom - Der J�ngste Tag -, aus der Feder des ehrw�rdigen Pfarrers Michael Wigglesworth, aus dem die Schwefelflammen des J�ngsten Gerichts dem Leser schreckerregend ins Gesicht fuhren...

Eine auff�llige Seite in der Entwicklung der Kolonien war zu allen Zeiten der verh�ltnism�ssig schwache Einfluss, der von der englischen Regierung ausging. In den Jahren fr�hen Wachstums, da die Kolonien noch leicht beeinflussbar gewesen w�ren, war die Entwicklung allein vom Zusammenspiel von freiem Wunsch und Willen und harter Wirklichkeit �rtlicher Umst�nde bestimmt gewesen. Die Regierung in England hatte unmittelbar keinen Anteil an der Gr�ndung der Kolonien - nur Georgia bildete eine Ausnahme - und erst ganz allm�hlich schaltete sie sich lenkend in ihre Politik ein. Der K�nig hatte zwar seine unmittelbaren Hoheitsrechte �ber die Siedlungen der Neuen Welt auf Aktiengesellschaften und Grundherren �bertragen; das bedeutete nat�rlich nicht, dass die Kolonisten in Amerika herrschaftlichen Einfl�ssen von aussen ganz oder zum Teil entgingen. In den Freibriefen Virginias und Massachusetts-Bais zum Beispiel war die volle Regierungsgewalt den einzelnen Siedlungsgesellschaften mit Sitz in England �bertragen worden. Die Bev�lkerung Amerikas war also nicht mehr an der Regierung beteiligt, als wenn der K�nig selbst absolut geherrscht h�tte.

Trotzdem wurden auf die eine oder andere Weise Breschen in die ausschliessliche Herrschaft vom Mutterland aus geschlagen. Der erste Schritt in dieser Richtung war eine Entscheidung der London (Virginia) Company, die es den Virginia-Kolonisten gestattete, eigene Vertreter in die Regierung zu entsenden. Nach im Jahre 1619 ergangenen Anweisungen der Gesellschaft an den von ihr ernannten Gouverneur sollten die freien Bewohner der Pflanzungen Vertreter w�hlen, um im Verein mit dem Gouverneur und einem zu ernennenden �Rat" Verordnungen zum Wohle der Kolonie zu erlassen. Diese Anordnung war folgenschwer wie kaum ein anderes Ereignis in der Geschichte der Kolonien, denn von nun an stand das Recht der Kolonisten auf Beteiligung an ihrer eigenen Regierung allgemein fest. In den meisten F�llen legte fortan der englische K�nig bei Landzuweisungen urkundlich fest, dass die freien B�rger einer Kolonie in ihrer eigenen Gesetzgebung mitreden sollten. So sahen die Freibriefe, die Cecil Calvert f�r Maryland, William Penn f�r Pennsylvania und den Eigent�mern der beiden Carolina-Kolonien und New Jerseys ausgestellt worden waren, ausdr�cklich vor, dass Gesetze der �Zustimmung der freien B�rger" bedurften. Nur in zwei Dokumenten fehlte die Selbstverwaltungsklausel, und zwar im Freibrief New Yorks, mit dem der Bruder Karls II., der Herzog von York (der sp�tere K�nig Jakob II.), belieben worden war, und im Freibrief Georgias, das an eine Gruppe von "Treuh�ndern" vergeben worden war. Ihre Sonderstellung war jedoch von kurzer Dauer, denn in beiden Kolonien bestanden die Siedler so nachdr�cklich darauf, in der Gesetzgebung vertreten zu sein, dass die Beh�rden es bald f�r klug hielten, nachzugeben.

Zun�chst allerdings war das Recht der Kolonisten auf Vertretung in der Gesetzgebung von begrenzter Bedeutung; am Ende jedoch erwies es sich als Sprungbrett zu fast unumschr�nkter Herrschaft der Siedler. Es gelang den Versammlungen ihrer gew�hlten Vertreter, ein H�chstmass an Kontrolle �ber die Finanzen an sich zu reissen und politisch auszunutzen. In einer Kolonie nach der anderen galt binnen kurzem der Grundsatz, dass ohne Zustimmung der gew�hlten Vertreter des Volkes weder Steuern erhoben noch Eink�nfte aus Steuern ausgegeben werden durften, selbst nicht f�r die Geh�lter des Gouverneurs und anderer von oben herab ernannter Beamter. So konnten Gouverneure und andere Kolonialbeamte, die nicht im Einklang mit der Volksversammlung zu handeln bereit waren, durch Verweigerung von Mitteln f�r lebenswichtige Regierungsfunktionen zum Nachgeben gezwungen werden. Es konnte geschehen, dass eigenwilligen Gouverneuren �berhaupt kein Gehalt oder etwa nur ein Penny bewilligt wurde. Solche Drohungen lehrten die Herren rasch, sich dem Volkswillen zu f�gen.

In keiner Kolonie bestand Jahre hindurch gr�ssere Selbstverwaltung als in denen Neu-Englands. Wenn die puritanischen �Pilger" sich in Virginia niedergelassen h�tten, w�ren sie unter die Botm�ssigkeit der London (Virginia) Company gekommen. In ihrer eigenen Kolonie New Plymouth jedoch waren sie keiner fremden Regierungsgewalt untertan und schufen sich so eine eigene politische Organisation. Schon an Bord der �Mayflower" hatten sie als Grundsatz ihres k�nftigen Staates den �Mayflower-Vertrag" geschlossen, in dem sie es unternahmen, sich �zwecks besserer Ordnung und zur Selbsterhaltung in einer b�rgerlich-staatlichen Genossenschaft (civil body politic) zusammenzuschliessen ... und auf solcher Grundlage gerechte und gleiche Gesetze, Verordnungen, Verf�gungen, Verfassungsbestimmungen und �mter zu schaffen, zu formen und in Kraft zu setzen . . . wie sie f�r das gemeine Wohl der Kolonie am meisten angemessen und geeignet erachtet werden w�rden." ... Obwohl die �Pilger" so ohne eigentlichen Rechtstitel aus eigener Kraft und Verantwortung ein System der Selbstverwaltung einf�hrten, wurde ihr Werk nicht angefochten; die Siedler von Plymouth vermochten kraft des �Mayflower-Vertrages" viele Jahre hindurch ohne Einmischung oder Lenkung von aussen ihre Angelegenheiten selbst�ndig zu ordnen.

In Massachusetts, wo die Regierungsgewalt der Massachusetts Bay Company �bertragen worden war, entwickelten sich �hnliche Verh�ltnisse. Die Gesellschaft verlegte ihren Sitz nach Amerika und nahm den Freibrief mit, sodass die volle Amtsgewalt in den H�nden von M�nnern lag, die in der Kolonie selbst ans�ssig waren. Anfangs versuchten die Gr�ndungsmitglieder der Gesellschaft, die ungef�hr zw�lf an Zahl nach Amerika gekommen waren, selbstherrlich zu regieren. Bald aber verlangten die andern Kolonisten das Recht, die gemeinsamen Angelegenheiten mitzubestimmen, und drohten mit Massenauswanderung in andere Gebiete, falls ihren Forderungen nicht entsprochen w�rde. Die Mitglieder der Gesellschaft wichen dieser Drohung; die Regierungsgewalt ging auf gew�hlte Vertreter �ber. New Haven, Rhode Island und Connecticut, sp�teren Neu-England-Gr�ndungen, gl�ckte es ebenfalls, zur Selbstverwaltung zu kommen. Sie behaupteten k�hn, keiner Regierungsgewalt zu unterstehen, und ordneten ihren Staat nach dem Vorbild der �Pilger" von New Plymouth.

Eine so weitgehende Selbstverwaltung musste den Widerstand der britischen Beh�rden herausfordern. Der Freibrief Massachusetts' wurde gerichtlich angefochten und 1684 f�r nichtig erkl�rt. Danach kamen auch die �brigen Kolonien Neu-Englands unter die Gewalt der Krone; von oben herab eingesetzte Gouverneure erhielten uneingeschr�nkte Regierungsvollmachten. Die Kolonisten stemmten sich nachdr�cklich gegen diesen Wechsel zum Schlechteren und vertrieben ihre Gouverneure, als die Revolution von 1688 und der Sturz Jakobs II. die erw�nschte Gelegenheit brachten. Rhode Island und Connecticut, das jetzt auch New Haven einschloss, gewannen die urspr�ngliche Unabh�ngigkeit f�r alle Zukunft zur�ck. Massachusetts hingegen wurde bald wieder der k�niglichen Oberhoheit unterworfen, doch waren die Siedler jetzt an der Regierung beteiligt. Diese �Beteiligung" konnte nach dem Vorbild anderer Kolonien allm�hlich zur Selbstverwaltung erweitert werden; wieder konnte die Gewalt �ber die Finanzen als wichtigster Hebel dazu angesetzt werden. Die Gouverneure aber wurden immer wieder angewiesen, die Kolonisten mit Gewalt unter eine den englischen Gesamtinteressen dienende Politik zu beugen. Gleichzeitig nahm der englische Geheime Kronrat (Privy Council) das Revisionsrecht �ber die Gesetzgebung der Kolonien in Anspruch. Die Kolonisten bewiesen jedoch immer, wenn grundlegende Interessen auf dem Spiele standen, grosses Geschick in der Umgehung dieser einschr�nkenden Instanzen.

Wo es ihnen vorteilhaft erschien, machten es die Kolonisten auch fast immer m�glich, sich der britischen Vormundschaft �ber ihre Beziehungen zum Ausland zu entziehen. Von 1651 an erliess die englische Regierung in Abst�nden Gesetze zur Ordnung gewisser Probleme des allgemeinen Wirtschafts- und Handelslebens in den Kolonien. Einige Gesetze n�tzten Amerika, die Mehrzahl aber diente dem Vorteil Englands zum Schaden der amerikanischen Kolonien. Die besonders nachteiligen Bestimmungen wurden in der Regel von den Kolonisten ignoriert. Gelegentlich ermannte sich die britische Regierung und versuchte, ihren Gesetzen Achtung zu verschaffen; doch die Versuche waren nicht von Dauer ; die britische Politik kehrte zum Gl�ck der Kolonisten bald wieder zum alten Schlendrian zur�ck. Das weitreichende Ausmass politischer Selbst�ndigkeit der Kolonien f�rderte eine nat�rliche Tendenz, sich von England fortzuentwickeln und charakteristisch �Britisches" immer st�rker durch �Amerikanisches" zu ersetzen. Diese Entwicklung gewann an Tiefe durch die gleichzeitige Verschmelzung mit anderen Volksgruppen und -kulturen. Die folgende lebendige Schilderung aus der Feder des scharfsinnigen franz�sischen Agrariers J. Hector St. John Crevecoeur zeigt anschaulich, wie aus solcher Verschmelzung eine neue Nation hervorwuchs. �Worin besteht denn nun eigentlich diese neue Gattung Mensch, der Amerikaner?" fragt er 1782 in seinen �Briefen eines amerikanischen Farmers." �Er ist entweder Europ�er oder Nachkomme eines Europ�ers; daher die einzigartige Mischung . . . wie sie in keinem andern Lande zu finden ist . . . Ich k�nnte euch eine Familie zeigen, in der der Grossvater Engl�nder, die Grossmutter Holl�nderin gewesen war, deren Sohn eine Franz�sin zur Frau genommen hatte und deren vier S�hne nun wiederum Frauen von vier verschiedenen Nationalit�ten geheiratet haben. Amerikaner ist, wer �berkommene Gewohnheiten und Vorurteile hinter sich gelassen hat und neue annimmt mit der neuen Lebensform, der er sich ergeben hat, mit der neuen Regierung, der er gehorcht, und der neuen Stellung, die er einnimmt..."

*** Index * Bibliography/Credits * Next Chapter > ***