|

|

|

- Марьяна Владимировна, как для Вас началась война?

Война началась, когда я училась на третьем курсе 1го Медицинского института. В тот день у нас был экзамен по физиологии, которую я не знала. Я училась очень трудно. И когда я услышала по радио, что началась война, подумала: “Как хорошо, может, мне хотя бы тройку поставят!” Действительно, профессору было ни до чего, и оценки в зачетки он ставил почти механически. Так что первым ощущением у меня было облегчение.

Летом нас мобилизавали работать в скорую помощь от института Склифосовского, поскольку всех фельдшеров отправили на фронт. Так как у меня, кроме стипендии, денег не было, я с удовольствием пошла работать. Нас там кормили, давали кипяток. У меня была машина и шофер; ни врача, ни санитара – только мы вдвоем. Ночные дежурства, бомбежки. Москву сильно бомбили. Как-то сидели, пережидали бомбежку во дворе Филатовской больницы. У меня была санитарная сумка, в которой были все лекарства, и которую я во время отдыха клала под голову вместо подушки. Объявили срочный выезд. Шофер побежал к машине, а я замешкалась, пытаясь в темноте найти свою сумку. Пока нашла, бегу к машине, а на её месте - воронка. Разве это не судьба? Меня, правда, тут же посадили в другую машину, и мы опять поехали. Так я все лето и проработала. Осенью наш институт эвакуировали в Уфу, можно было поехать с ним, а можно было перевестись в любой медвуз страны. У меня в институте была подружка Нина из Самарканда. Она сказала, что на юге будет полегче: тепло и фрукты. Так что, как только представилась возможность, я перевелась в Самаркандский медицинский институт и уехала.

- Когда Вы попали на фронт?

- Я окончила институт в 1943г. Мне присвоили звание “старший

лейтенант” и тут же вызвали в военкомат, где заставили написать автобиографию.

Я написала: “Родители умерли”. Если бы я написала, что они репрессированы, меня

бы не взяли на фронт (отец Марьяны Владимировны был расстрелян в 1937 году.

Мать вернулась в начале 50-х после восьми лет лагерей и семи лет ссылки), а

оставаться в тылу я не хотела. Мне дали направление в госпиталь №4567. Стою

я с этим талончиком и вижу мою подружку Нину с какой-то женщиной. Подходят ко

мне, и Нина говорит: “Поменяйтесь: ты иди ко мне в госпиталь, а она - в твой,

со своей подругой”. Подошли к военкому. Он переписал мой номер на 3963. На этом

мы расстались. Впоследствии выяснилось, что госпиталь №4567 был полевым и по

дороге на фрон был разбомблен, а я попала, сама того не ведая, в большой, на

полторы тысячи коек, фронтовой эвакогоспиталь.

На фронт ехали в теплушках. Все оборудование везли с собой. Ехали долго, почти

три месяца.

|

Поставят на запасной путь, и надо идти к коменданту просить паровоз. У нас была такая медсестра добрая, Зойка, ходила в папахе, как партизанка. И вот Зойке спирт: “Иди, пусть паровоз дадут”. Все высовываются: “Зойка пошла! Зойка пошла!” Ждем, дадут паровоз или нет? Через какое-то время Зойка идет обратно. “Ну как?!” “Даст!” И правда, слышим, нас уже цепляют. Когда Аральское море проезжали, все набирали соль. Я-то не знала зачем, а моя Нина говорит: “Давай, снимай наволочку, покупай соль, дальше будем менять”. Так и меняли до самого Воронежа: ты - котелок соли, а тебе - вареную курицу. Была у нас и кухня в пульмановском вагоне. Каши варили, голодными не были. А вот помыться негде было, и все потихонечку завшивели. Тут моя Нина, она более предприимчивая была, говорит: “Пойдем, нам машинист даст воду”. Пришли, он слил нам воду, мы нашли какой-то таз и стоим, моемся. Поднимаю глаза, а он смотрит. Доволен, улыбается, и мы довольны, что, наконец, помылись. Привезли нас в Ромны. Сказали, что поведут в баню. Боже, какое счастье! Разделись все. А между мужским и женским отделениями была фанерная перегородка, за которую привели мыться солдат. Так оказалось, что все шайки были у нас, а у них - ни одной. Вдруг эта стена начала качаться и упала, и к нам бегут эти солдаты. Мы перепугались, все ж голые, а они стали вырывать эти шайки, на нас им было совершенно плевать. У меня шайку отняли, а Нина стоит, голая, красная, с распущенными волосами и солдату, что шайку хотел отобрать: “Отойди, обварю!” Ей одной удалось её отстоять, а солдаты, отняв шайки, счастливые, убежали к себе.

- Какому фронту принадлежал Ваш госпиталь?

- Наш госпиталь принадлежал 1му Украинскому фронту. Надо сказать, что все эвакогоспитали были профилированы. Наш специализировался на ранениях верхнего и нижнего поясов конечностей. Он разворачивался в школах больших городов. Первый город, в котором мы начали работать, был Конотоп. Только развернулись, получили раненых, пришло сообщение, что освободили Киев. Переехали в Киев. Только развернулись - нас перебросили в Новоград-Волынский. Потом Дубно. В Дубно рядом с нами стоял авиационный полк, и каждый вечер у нас на волейбольной площадке были танцы. С нашей стороны - медсестры и санитарки, а с их, в основном, техники. Такие романы были! Куда там! Потом Ровно. В Ровно нас каждую ночь бомбили. Немцы вешали осветительные бомбы, так что светло было, как днём. Бегали с носилками по траншеям под бомбежкой, вытаскивали раненых. Уставали безмерно. Пойдёшь, ляжешь - светло и страшно, до утра кое-как поспишь, а утром - перевязки, перевязки…Потом

|

Львов. Там уже был стационарный госпиталь на месте женского монастыря. Первое время сестрам даже разрешили быть санитарками. Они такую чистоту нам навели! Потом, правда, запретили, поскольку они все время разговаривали с солдатами о религии, а религиозность тогда, мягко говоря, не поощрялась. В мае 1945го перевели нас в Германию. По Польше всюду висели белые простыни. Приехали в город назначения Беутон (Bytom). Мы остановились в здании вокзала, в котором вместо обычного потолка были стеклянные перекрытия и ждали, когда закончится разгрузка нашего санитарного поезда. И вдруг ночью крик: “Война кончилась!” Все солдаты от радости начали стрелять в воздух. Я на всю жизнь запомнила эту стрельбу и звон падающих с потолка стекол, так динь-динь-динь…Победа! И тут, видимо, наше начальство решило раздать спирт: “Ребята, вынимайте кружки - спирт дают!” А утром подъехали битюги и повезли все наше имущество в роддом, что бы развернуть госпиталь. Какая там была роскошь, по сравнению с тем, что мы видели! Мыло в пузырьках, чистота…Только развернулись, даже раненых не получили, а уже новая команда - двигаться в Лигниц (Legnica). Лигниц – прелестный город. На его окраине были цветочные плантации “Оскар Отто”. Поля цветов: гвоздики, розы - все брошено. Там уже развернулись и я там работала до осени 45го, пока не демобилизовалась. Раненые уже были только легкие, в основном ходячие, которых готовили на демобилизацию. Все трофеями обзавелись. Идет раненый, рука загипсована, а на ней - штук пять часов. И мы приоделись: нам привозили на выбор вещи из брошенных или разбитых магазинов. Можно было и по советской зоне окупации ездить. Очень хорошей стала столовая, раньше одни каши были, а теперь и мясо появилось. В Германии наши девочки начали выходить замуж, за ними приезжали офицеры.

- Каковы были Ваши обязанности в госпитале?

В госпитале моя должность была хирург-ординатор. Мы-то, девчонки, делали мелкие операции и ассистировали при ампутациях, а оперировали более солидные хирурги, надо сказать, профессионалы высокого уровня. Так же я работала как врач-эвакуатор. Приходил поезд, где в теплушках на соломе лежали раненые. У них уже были карточки медсанбата с фамилией и типом ранения. Я на санитарной машине подъезжала к рампе и отбирала “своих”, по профилю нашего госпиталя. И кто на костылях, кто без, кто на мне грузились в машину. В машине были сидячие места и четверо носилок: пара внизу и пара, подвешанная к крыше кунга. Дороги разбитые, и на каждом ухабе вся моя машина плачет, кричит… “Потерпите, сейчас приедем, сейчас приедем”. Сразу в санпропускник; кто может, сам моется, кого моют, потом на перевязку и в палату. Они счастливые: белье чистое, палаты чистые… Наша обычная работа - обход, перевязки, получаем раненых, отправляем раненых, и так изо дня в день. Без зарплат, деньги давали, чтобы яблок купить, а так, все на облигации забирали. Но вообще, по сравнению с тылом, мы шикарно жили – столовая, баня, постели. Как только раненые становятся транспортабельными, я их везла опять на рампу. Они уже отмытые, чистенькие. Грузила их опять в товарняки, редко когда санитарный поезд приходил.

- Какие ранения были наиболее характерны?

- На мой взгляд, наиболее частые – это осколочные ранения конечностей. Были, конечно, и пулевые. Если было подозрение на самострел, тут же появлялись люди из СМЕРША. Они уже вели следствие, смотрели наличие пороха на ране.

- Чем Вы обрабатывали раны?

|

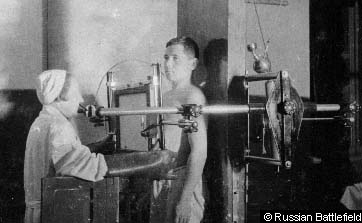

Хирург М. Милютина, 1944 |

- Обработка ран была, конечно, примитивной, особых лекарств

не было, – сульфидин, стрептоцид и марганцовка. Потом уже пенициллин появился.

Был у меня такой мальчик, Боря Грибов. С передовой его привезли с уже загипсованной

рукой. Он говорит: “Доктор, болит рука. Доктор, болит рука”. Мы сняли гипс,

а там - земля и куски окровавленной шинели! Его загипсовали, даже не обработав

рану! А уже газовая гангрена началась. Ампутировали ему руку высоко-высоко.

Вообще, газовая гангрена давала больше всего смертельных исходов. Мы поначалу

не знали, как с ней бороться; рука разбухнет - что делать, не понятно. Потом

уже, после специального курса, где нас несколько дней учили, мы стали делали

большие “лампасные” разрезы, на которые накладывали часто сменяемую повязку

с марганцовкой. Был у меня капитан, он мне обязан своей ногой, у него было ранение

бедра с переломом. Несмотря на это я приказала снять гипс и все время обрабатывать

рану марганцовкой. Ногу спасли. Но таких мало было.

Потом у меня был мальчик в Ровно, у него был неудачный осколок. Приехал заезжий

знаменитый хируг. Он лез, лез - не мог его достать. Рентген-то в одной проекции

делали. Разве можно было делать операцию при таких наивных снимках? Он со спины

лез, а осколок ближе спереди был. Тоже потом началась газовая гангрена, и ампутировали

руку. А под конец войны уже только мальчишки шли. Подушками в палате бросались.

У молодых ребят кость имеет зону роста за счёт хряща. Когда ты смотришь на снимок,

то видишь кость, потом просветление, потом опять кость, и когда я первый раз

увидела снимки, я описала их как перелом и гипсовала. Потом, после войны, на

курсах рентгенологии, я поняла, сколько делала ошибок.

- Какие средства использовались против вшей?

- Против вшей было “мыло К”. Воняло оно, как керосин. Как-то мы познакомились с начальником и замполитом соседнего полевого госпиталя и пригласили их к нам в гости. Я говорю своей подруге: “У меня голова горит”. Она посмотрела – вши. Говорит: “У меня тоже что-то не то”. Мы с ней этим мылом намылились, надели косынки и сидим, ждем кавалеров. Она спрашивает: “Марьян, а если они поползут из-под косынок?” Я говорю: “Нет, они там должны сдохнуть”. Пришли ребята, говорят: “Ой, как странно пахнет. Чем это?” Мы: “Да? А мы ничего не чувствуем!” Ой, смех и грех!

- У Вас было личное оружее?

|

- Мне один раненый в конце войны подарил “Браунинг”: маленький, черный, на ладошке умещался, с 6 патронами и запасной обоймой (видимо это Browning FN 1906). За все время, что он у меня был, я выстрелила один раз, а потом мой муж его поменял, не помню, на что. Приятное чувство дает личное оружее. Оно нам не полагалось, да и этот у меня был не зарегистрирован.

- Были ли специальные палаты для безнадежных раненых?

- Нет, специальных палат для безнадежных не было. Так,

в коридор вывезут.

Самые страшные ранения - это, конечно, челюстно-лицевые, правда, они к нам почти

не попадали. А однажды в Ровно нас послали на усиление в госпиталь, специализировавшийся

на ранениях мочеполовой системы. Это страшно. Там был огромный зал, где лежали

раненые. Ой, какие крики и стоны были! Снимешь повязку, а там ничего… клоака.

Нам сказали, что это характерное ранение от мины-лягушки. Это был ужас. Там

был грузин, 24 года. Его на перевязку везут, а он воет, хватает за халат: “Сестра,

отрави меня, сестра, отрави!”. Ой, ужас, ужас! Все это можно было пережить только

по молодости.

|

Беседу записал: |

|

|

|

|